Виртуальный музей НГМУ

Медицинское образование в Сибири берет начало с конца XIX в., когда в 1888 г. в Томске было открыто первое за Уралом высшее учебное заведение – Томский университет с единственным факультетом – медицинским. Первых профессоров, приехавших из крупнейших научных центров и вузов России, привлекали новые возможности научной и практической деятельности, отличало желание развивать науку и образование в Сибири. Поэтому еще в дореволюционный период в Томске сформировались научные школы и направления, получившие в дальнейшем широкую известность. Многие выпускники медицинского факультета Томского университета стали впоследствии знаменитыми врачами, известными учеными и преподавателями, активно участвовавшими в создании медицинских факультетов и институтов в других городах Сибири, в том числе и в Новосибирске.

После революции 1917 г. старейший медицинский факультет Томского университета в течение нескольких лет оставался основной базой подготовки врачей на востоке страны. Когда в стране начался процесс формирования советской интеллигенции, потребовалось открытие новых вузов и увеличение количества студентов. Уже к началу 1920-х гг. в двух сибирских университетах – Иркутском и Омском – было открыто два новых медицинских факультета, реорганизованные впоследствии в самостоятельные институты. По мере расширения подготовки врачей в регионе встала проблема переподготовки и повышения квалификации врачебных кадров. С этой целью в 1927 г. при медицинском факультете Томского государственного университета были организованы курсы по переподготовке участковых врачей, на базе которых был создан Государственный институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ), его задача заключалась в повышении квалификации врачей всего восточного региона.

В 1931 г. ГИДУВ из Томска был переведен в Новосибирск, центр нового адми-нистративно-территориального образования – Западно-Сибирского края. Создание ГИДУВа было не просто обычной организацией, это был процесс интеллектуально-научного освоения Сибири на уровне передовых научных достижений, сыгравший большую роль в становлении и развитии нового, четвертого медицинского вуза в Сибири – Новосибирского государственного медицинского института (НГМИ).

ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ

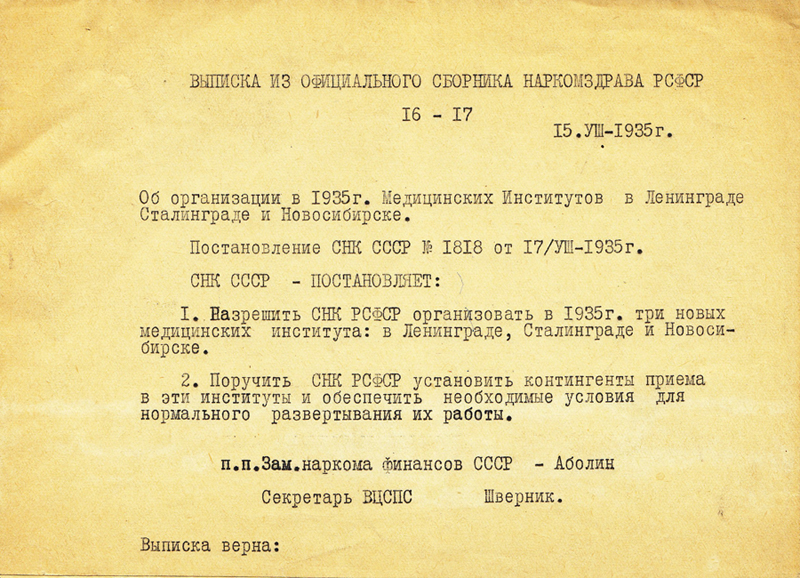

В 1935 г. решением Совнаркома из профессорско-преподавательского состава Новосибирского ГИДУВа и Томского медицинского института был создан

Новосибирский медицинский институт. Для работы в новом вузе был выделен небольшой коллектив преподавателей, состоявший первоначально из 17 человек, в том числе четырех профессоров и одного доцента. Одновременно с созданием медицинского института в Новосибирске началось бурное строительство городской больницы № 1, которая стала одной из основных клинических баз нового медицинского института.

Первые занятия в НГМИ начались в сентябре 1935 г. на единственном тогда лечебно-профилактическом факультете, куда были переведены 127 студентов 3-го курса из медицинских институтов Томска, Омска и Иркутска. На следующий год был проведен набор 274 студентов на 1-й курс лечебного факультета, долгое время единственного в НГМИ. В 1938 г. состоялся первый выпуск 119 дипломированных врачей Новосибирского мединститута из числа переведенных в 1935 г.

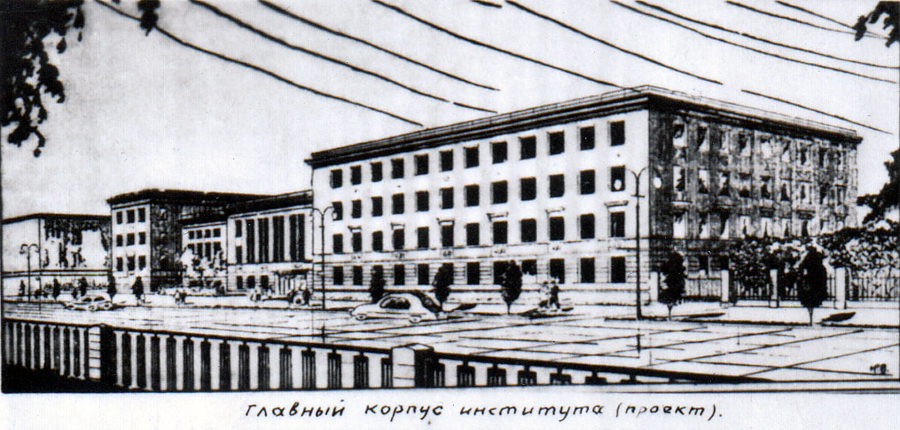

Сотрудники НГМИ и ГИДУВа вплоть до 1951 г. работали как единый коллектив, но выполняли свои обязанности в двух различных направлениях – в подготовке будущих врачей, с одной стороны, и специализации и усовершенствовании практических врачей – с другой. Такое деловое сотрудничество поддерживалось и обеспечивалось общей базой и руководством со стороны единого директора, а многие профессора ГИДУВа по совместительству заведовали соответствующими кафедрами мединститута. Первым директором НГМИ был назначен руководитель Новосибирского ГИДУВа Исаак Хаимович Лифшиц, уже имевший опыт работы в Наркомздраве РСФСР и в органах здравоохранения Восточной Сибири. Материальная база института в то время была представлена несколькими учебными корпусами, расположенными на ул. Ядринцевской, на территории строящейся горбольницы № 1 и в арендуемом здании в центре города на Красном проспекте, бывшем доме политкаторжан (ныне это старое крыло главного корпуса), в котором размещался административно-управленческий аппарат и ряд кафедр.

В первые годы становления вуза из ГИДУВа, ведущих научных и лечебных учреждений Москвы, Ленинграда, Томска были приглашены на работу в НГМИ крупные клиницисты и специалисты здравоохранения. Среди них были такие известные профессора, как основатель сибирской школы хирургов В.М.Мыш, представитель сибирской школы венерологов А.А.Боголепов, терапевт с мировым именем А.Л.Мясников, основатель сибирской школы офтальмологов А.А.Колен, один из организаторов акушерско-гинекологической службы в Новосибирской области Н.И.Горизонтов, основоположник экспериментальной и клинической бактериологии в Сибири П.В.Бутягин, один из основателей санитарно-гигиенического направления медицины в Сибирском крае В.А.Пулькис, блестящий представитель научной школы невропатологов А.В.Триумфов, известный ученый-патологоанатом В.М.Константинов, представитель сибирской терапевтической школы Я.И.Бейгель, крупнейший специалист в области ортопедии и травматологии С.Л.Шнейдер и ряд других. Созданные ими кафедры и научные школы стали основой научно-преподавательского коллектива Новосибирского медицинского института. Большинство ученых представляли томскую медицинскую школу, которая традиционно отличалась факультетским мышлением, основывалась на холистическом, целостном подходе к больному, что привело к преемственности интеллектуального потенциала при формировании новосибирской научной школы медиков.

Руководство НГМИ И.Х.Лившицем совпало с периодом развернувшихся в стране политических репрессий. Не прошла эта трагедия и мимо НГМИ. Ряд сотрудников института, в том числе и его директор, были репрессированы, и только в первую волну хрущевской оттепели (1957 г.) реабилитированы, большинство посмертно.

В 1937 г. в вузе произошли кадровые перестановки. Директором был назначен доцент кафедры социальной гигиены Григорий Терентьевич Шиков, специалист в области организации здравоохранения, который оставался на своем посту в течение последующих десяти лет. Он возглавлял институт в самые трудные годы его развития – предвоенное время, годы Великой Отечественной войны и в период восстановления народного хозяйства. В последние предвоенные годы продолжалось дальнейшее становление института, формирование собственных научных школ. Вновь открывающиеся кафедры возглавили профессора Н.М.Власенко, известный своими оригинальными исследованиями в области цитогенетики человека, Ф.А.Новосёлов, организатор службы судебно-медицинской экспертизы в Сибири и долгое время единственный судебный медицинский эксперт в Новосибирске, С.А.Проскуряков, основатель сибирской школы оториноларингологов и первой в стране косметологической службы, и многие другие.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

НГМУ в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война внесла коррективы в подготовку медицинских кадров, но, несмотря на трудности военного времени, система медицинского образования в стране продолжала активно развиваться.

Деятельность Новосибирского медицинского института, как и всех вузов в годы войны, была весьма многогранна: подготовка врачей, переподготовка среднего и младшего персонала, организация работы госпиталей, разработка научных рекомендаций по лечению раненых и внедрение открытий в практику здравоохранения, оказание помощи эвакуированным промышленным предприятиям, сбор средств в фонд обороны. Но главная задача вуза заключалась в подготовке врачебных кадров для фронта и тыла.

В годы Великой Отечественной войны подготовка врачебных кадров не только не прекратилась, но и была введена практика ускоренного обучения врачей для нужд военного времени. Срок обучения сократился до 3 лет, в результате чего в первый год войны НГМИ осуществил сразу два выпуска врачей.

ВРЕМЯ ЗАЛЕССКОГО

Очередной этап развития института начался после окончания Великой Отечественной войны, когда вся страна приступила к восстановлению народного хозяйства. В послевоенные годы в медицинских вузах был снова введен 5-летний срок обучения, а с 1948 г. продолжительность обучения увеличилась до 6 лет. В 1951 г. для укрепления медицинскими кадрами быстро развивающегося после войны Кузбасского края ГИДУВ был переведен в г.Сталинск (ныне г.Новокузнецк), в котором и продолжает работать по настоящее время, а Новосибирский медицинский институт стал развиваться самостоятельно.

Этот период истории НГМИ связан с именем заслуженного деятеля науки, заведующего кафедрой факультетской терапии, профессора Григория Денисовича Залесского, возглавлявшего институт с 1947 по 1964 г. Именно во время ректорства Г.Д.Залесского были открыты специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. Кафедры института возглавили крупные ученые, создавшие научные школы, ученики которых продолжили традиции своих учителей. За 17 лет своей работы Григорий Денисович объединил 12 кафедр для комплексного, фундаментального изучения этиологии и патогенеза ревматизма – приоритетной темы научных исследований в те годы в институте. Активно развивались идеи курортологии, формировались новые направления: иммунологические исследования, применение вирусологических методов диагностики в клинике внутренней медицины.

Именно благодаря деятельности Г.Д.Залесского в НГМИ сложилась своя новосибирская фундаментальная научная школа. Научный коллектив института в послевоенные десятилетия представлял собой сплоченную группу ученых, которую отличали целостный подход к эволюции и целостные воззрения в области этиологии и патогенеза заболеваний. При Г.Д.Залесском стала реализовываться идея объединения исследований в области теоретических и клинических вопросов. Ученые НГМИ, занимавшиеся фундаментальными проблемами медицины и биологии, стали известны далеко за пределами Сибири. Именно тогда, в первое послевоенное десятилетие, началось признание заслуг научных школ института.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Вторая половина 1960-х гг. открыла новый этап развития Новосибирского медицинского института. Началось строительство общежитий, нового учебно-лабораторного корпуса на улице Клинической, впоследствии переименованной в улицу Залесского, была закончена пристройка к административному зданию института на Красном проспекте. В это время развернулась работа по совершенствованию содержания учебного процесса, особое внимание в котором стало уделяться клиническим дисциплинам. В 1964 г. при НГМИ была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ). Организацию ЦНИЛа возглавил доцент, а затем профессор Г.С.Якобсон. Началось внедрение технических средств и программированного контроля знаний, активизировалась научная работа студентов и деятельность студенческих научных обществ. Это был очень важный период развития вуза, когда постепенно укреплялись связи с Сибирским отделением Академии наук СССР, ВАСХНИЛом, различными научно-исследовательскими институтами. Этот период связан с именем нового ректора НГМИ, которым в 1964 г. стал его выпускник, ученик Г.Д.Залесского, заведующий кафедрой факультетской терапии, профессор Влаиль Петрович Казначеев. При его содействии этот период стал временем расцвета научных школ, хорошего образования и врачебного искусства, воплощения высокого творческого потенциала целой плеяды одаренных талантливых людей. За время работы В.П.Казначеева на посту ректора было организовано 20 новых кафедр, открыты новые факультеты: в 1965 г. – педиатрический и в 1968 г. – факультет усовершенствования врачей (впоследствии факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей – ФПК и ППВ) и факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП). Под руководством и при непосредственном участии В.П.Казначеева в Новосибирске был создан Институт клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ).

В 1970–1980-е гг. институт продолжал развиваться как ведущий центр подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения в Западной Сибири. После ухода В.П.Казначеева в 1971 г. ректором НГМИ был назначен профессор Юрий Иванович Бородин, тоже выпускник НГМИ.

Ю.И.Бородин возглавлял вуз до 1980 г. Именно в это время НГМИ вышел из подчинения Министерства здравоохранения РСФСР и был переведен в подчинение Министерства здравоохранения СССР, что стало признанием НГМИ как высшего учебного заведения союзного значения. Все эти годы вуз успешно решал целый спектр задач: от новаторских разработок по оптимизации педагогического процесса до укрепления материально-технической базы. В 1972 г. был сдан в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус с тремя лекционными залами, студенческой столовой, а вскоре – два студенческих общежития, спортивно-оздоровительный лагерь, спортплощадка в районе студенческих общежитий. Продолжалась реорганизация вуза – в 1978 г. было создано около 10 новых кафедр, открыт третий факультет – стоматологический. В этом же году в НГМИ принял первых посетителей музей истории вуза, который в день открытия посетил министр здравоохранения СССР, академик Б.Н.Петровский. Он обратил внимание на уникальные экспонаты, представленные в экспозициях музея.

В 1980 г. академик Ю.И.Бородин возглавил Сибирское отделение АМН СССР, а ректором НГМИ был назначен профессор Игорь Григорьевич Урсов, видный ученый-фтизиатр, специалист в области эпидемиологии и организации борьбы с туберкулезом, руководивший Новосибирским медицинским институтом до 1996 г. В этот период продолжался качественный рост профессорско-преподавательского состава вуза, закладывались и развивались новые научные школы.

В 1985 г. к своему пятидесятилетию Новосибирский государственный медицинский институт был удостоен высокой правительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Период перестройки, начавшийся с середины 1980-х годов, не мог не сказаться на развитии Новосибирского государственного медицинского института. Коллектив вуза не был изолирован от социальных потрясений и трансформаций и вместе со всей страной преодолевал трудности переходного периода. Тем не менее в конце 1980-х гг. происходит укрупнение ряда клинических кафедр, пересматриваются и углубляются взаимоотношения с органами управления здравоохранения. Среди научных школ сохраняют свои позиции и продолжают успешно развиваться анатомическая, гистологическая, терапевтическая, возникают новые – педиатрическая и стоматологическая школы. В 1993 г. институт успешно прошел первую государственную аттестацию.

Распад СССР в 1991 г. и связанные с ним события оказали влияние и на дальнейшие темпы развития высшей школы. С середины 1990-х гг. в вузах стали происходить существенные изменения, связанные с реформированием общества в целом. Изменилась система управления высшей школы – ректоры вузов стали избираться на альтернативной основе. В 1996 г. в НГМИ впервые состоялись альтернативные выборы нового ректора. Собранием трудового коллектива института ректором был избран заведующий кафедрой патологической физиологии, профессор Анатолий Васильевич Ефремов. Начался новый этап в развитии института: создавались новые кафедры, открылись новые факультеты: факультет высшего сестринского образования (1999), фармацевтический факультет (2001), факультеты социальный работы, экономики и управления в здравоохранении (2002), клинической психологии (2003), экологический факультет (2004). Возрос интерес к получению медицинского образования в Сибири и у иностранных граждан. С 1998 г. в НГМИ был организован факультет обучения иностранных студентов (международный факультет врачей общей практики, ныне – Центр международного образования и языковой коммуникации). В НГМИ стали обучаться студенты из Монголии, Пакистана, Израиля, Сирии, Иордании и других государств.

В 1999 г. НГМИ получил статус академии и стал называться Новосибирская государственная медицинская академия (НГМА). Это событие стало хорошим стимулом для совершенствования учебной деятельности вуза и сохранения высокого уровня научного потенциала вуза на рубеже веков.

В 2005 году решением Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, принятым 10.11.2005 и закрепленным приказам № 2245 от 05.12.2005, а также приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию № 156 от 15.06.2006 Новосибирская государственная медицинская академия была переименована в Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ).

НГМУ СЕГОДНЯ

В феврале 2008 г. на конференции преподавателей, сотрудников и обучающихся по выборам ректора Новосибирского государственного медицинского университета восьмым руководителем вуза был избран выпускник НГМИ 1984 г., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, Заслуженный врач РФ, профессор Игорь Олегович Маринкин.

С его приходом началась оптимизация структуры университета с целью улучшения качества образования. Проведённые им кадровые и структурные изменения привели к созданию в вузе новых Департаментов по различным направлениям деятельности, заметной активизации студенческой жизни, существенному улучшению материально-технической базы университета. Лекционные залы оснастили современным оборудованием, позволяющим читать лекции с мультимедийным сопровождением, были организованы компьютерные классы. Клиническими базами НГМУ стали федеральные клиники, крупные ведомственные учреждения здравоохранения, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Новосибирской области и частные крупные многопрофильные медицинские организации. Большое внимание уделялось формированию профессиональных навыков обучающихся. Достоянием НГМУ стал Федеральный аккредитационный центр III (высшего) уровня, предоставивший возможность проведения практической подготовки и аккредитации медицинских и фармацевтических работников. В вузе началась реализация программ международной академической мобильности для преподавателей и обучающихся, были заключены договоры о сотрудничестве с зарубежными медицинскими и образовательными учреждениями.

С 1 апреля 2025 г. Приказом министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко исполняющим обязанности ректора НГМУ был назначен выпускник Тюменской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, окончивший аспирантуру при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ТюмГМА Илья Леонидович Глущенко.

Сегодня Новосибирский государственный медицинский университет – крупный, динамично развивающийся, инновационный учебно-научно-лечебный комплекс, готовящий специалистов для практического здравоохранения, академической и отраслевой науки.

На протяжении многих лет вуз занимает ведущие позиции в системе медицинского образования, является постоянным лауреатом национальных конкурсов среди высших учебных заведений Российской Федерации. Его динамичное развитие, с соблюдением традиционных методов преподавания, заложенных многолетней историей учебного заведения, является гарантом для получения фундаментального образования будущими врачами.